堺福⾳教会についてABOUT SAKAI EVANGELICAL CHURCH

宣教理念

御言葉にいきる教会の宣教

堺福音教会のビジョン

堺福音教会の宣教

<牧会宣教….成⻑する>

<拡⼤宣教….⽣み出す>

<世界宣教….与える>

堺福音教会の礎

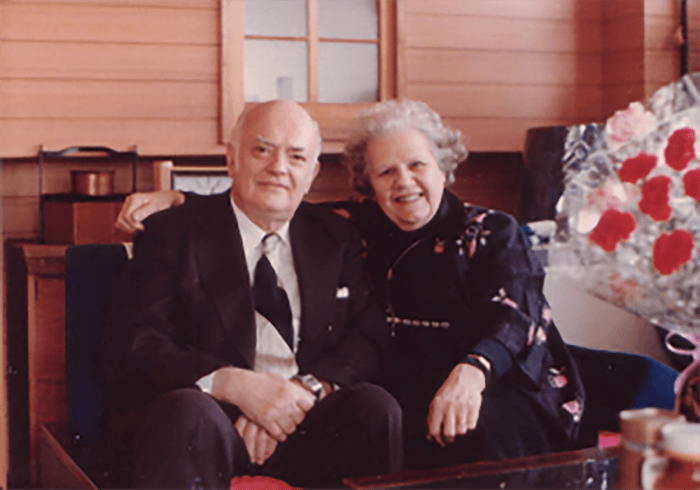

1949年に来⽇したスウェーデンからの宣教師ヘルゲ・ヤンソン先⽣夫妻によって築かれ、そのルーツは北欧スウェーデンにあります。第2次⼤戦後の混乱期に、聖書を通して⼈⽣に希望を与えるために来⽇した先⽣夫妻によって、沢⼭の⼈達がイエス・キリストに導かれました。

その中に我喜屋牧師夫妻もおりました。⼀条通りにあった洋裁学校を借りてはじめられた宣教活動が進展し、1960年には⼤仙中町に会堂を建設し、1997年に泉北・若松台へ移転しました。

1961年には将来の牧師を育てるための聖書学院を開設し、ここで育てられた⼈達が奈良、和歌⼭、岬、⼋尾へと派遣され教会を形成していきました。その結果、現在では関⻄地区を中⼼に北は東京から、南は九州まで約50の教会が「⽇本福⾳教会」と呼ばれるグループを形成するまでに成⻑し、⽂部省の認可を受けた宗教法⼈として登録しております。

堺福⾳教会は、グループの中で最初に作られた教会として常にこの団体の中⼼になり、我喜屋光雄牧師は1990年まで理事⻑として、その宣教活動をリードしてきました。さらに、2014年には我喜屋明牧師が新たに理事⻑に就任され、この流れを継承されています。この団体は、各地⽅教会の独⾃性を尊重しつつ正統的な聖書信仰に⽴って、お互いに協⼒し合う連合をモットーにしており、その運営には、北欧に根付いている穏健な⺠主主義の影響を強く受けています。スウェーデンから多くの宣教師を⽇本に送り出した団体は、スウェーデン・オレブロ市に本部を持つオレブロミッションと呼ばれ、⽇本だけでなくバングラデシュ、タイ、ネパール、モンゴルなどのアジア諸国の他、ブラジルやアルゼンチンなどの南⽶、エチオピアやウガンダなどのアフリカヘも多くの宣教師を派遣しております。

堺福⾳教会の特徴

礼拝出席者と教会員

教会活動

教会学校では、⽇曜⽇ごとの聖書教育の他に、ピクニック、夏のキャンプ、クリスマス集会などを計画し、特に教会周辺の⼦供たち対象に⼟曜⽇にはレインボーキッズを開催して地域杜会との交流を深めています。⾳楽⾯ではゴスペルミュージックやクラッシックなど、さまざまなジャンルの⾳楽を対象とした数多くのコンサートを開催しています。教会堂を使ったバッハ⾳楽のコンサートなどのほか、堺市⺠会館⼤ホールを使った⼤がかりなクリスマスコンサート、泉ヶ丘駅前のビックアイ・ホールでのレーナ・マリアコンサート、和泉中央駅前の弥⽣の⾵ホールにてクリスマス・ゴスペル・ジャズ・コンサートなど、教会外のホールでも開催しています。また、恒例のクリスマス燭⽕礼拝のコンサートには毎年楽しみにされて集われる地域の⽅もおられます。 また、壮年を中⼼に聖書講演会や教育講演会なども開催しており、教育間題、⽼⼈福祉間題、家族や夫婦間題などについて、沢⼭の⼈の必要に応える努⼒を重ねているほか、婦⼈が中⼼になってバザーを開催し、さらに、様々な社会活動にも経済的、⼈的な協⼒、⽀援を続けております。